如何定位CAR-T治療

專欄作者:羅浚晅醫師、林建廷醫師(卡洛生醫團隊)

醫師真正要治療的對象是「病人」,希望讓病人脫離疾病與痛苦,因此,凡是有益於病人的治療選項都應該同時納入考量。考量的重點可能包括:療效、副作用、方便與經濟負擔等,並且應盡可能在科學實證的基礎上衡量這些面向,只是不同的病人族群,可能會有不同權重的考量。

舉例而言,年輕的病患,通常療效權重較重,因為病患較能耐受副作用的風險。年長或肝腎功能受損的病患,通常副作用權重較重,因為病患較難耐受副作用。財力較佳或有商業保險可以給付的病患,通常治療選項會比較多元,組合也比較多樣,往往可以透過新一代藥物的加入增強療效或降低副作用。

但不管如何,這些治療選項通常不互斥,也並非單選題。很多情況下,這些不同的治療,可以先後上場,可以單用或併用,幫助病患治療疾病。

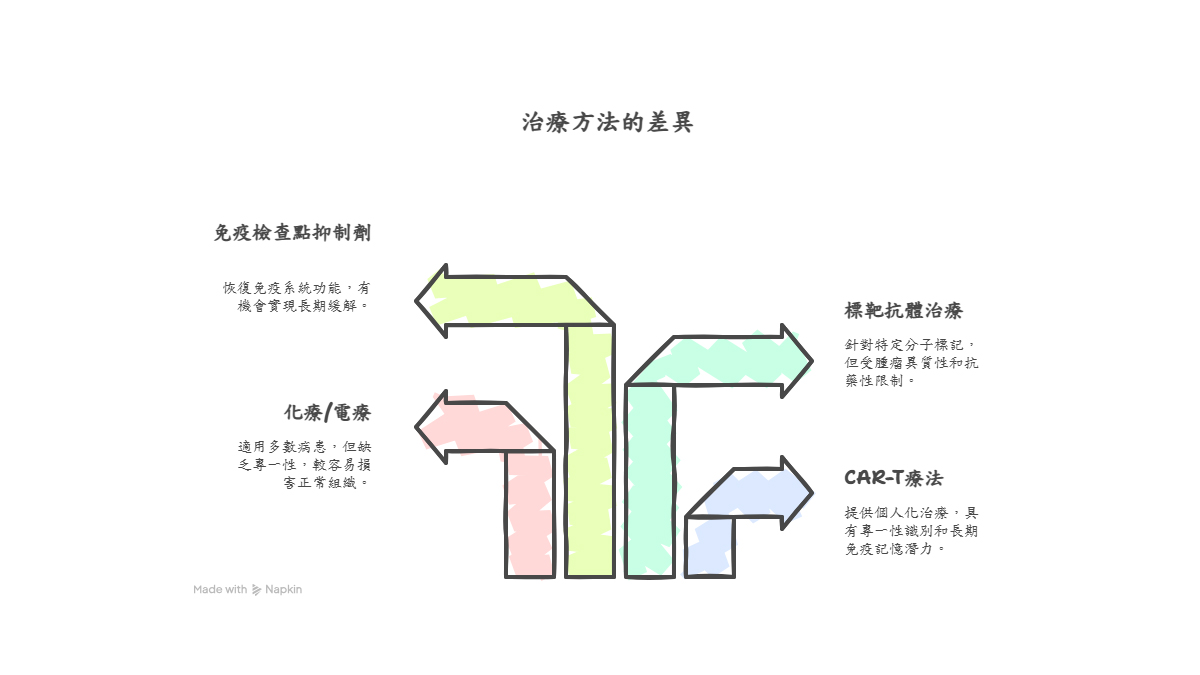

嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法作為近年癌症治療的革命性突破,其定位需從作用機制、適應症範圍、治療效果及臨床應用限制等層面,與傳統化療、放射線治療(電療)、標靶抗體治療、小分子藥物與免疫檢查點抑制劑治療等進行系統性比較。以下從三大面向分析:

一、作用機制的根本差異

CAR-T療法透過基因工程改造患者自身的T細胞,使其細胞膜表面表達「嵌合抗原受體」(CAR),能直接辨識癌細胞特定抗原並發動攻擊。此過程涉及「體外細胞改造→擴增→回輸」等階段,屬於「活體製品」的個人化治療,因此每個病人都有專屬於自己量身訂做的CAR-T產品。

相較之下,以下的治療都屬於即開即用(off-the-shelf)的療法,可以省去病人等待的時間:

- 化療/電療:以化學藥物或放射線無差別破壞快速分裂細胞,腫瘤專一性較差,較容易損及正常組織,化療的抗藥性也算常見。

- 標靶抗體治療/小分子藥物:針對癌細胞特定分子標記(如:HER2、EGFR、ALK、BCR::ABL)設計,但常受限於腫瘤異質性與腫瘤細胞突變後的抗藥性。

- 免疫檢查點抑制劑:解除T細胞的免疫煞車(如:PD-1/PD-L1),恢復患者自身免疫系統識別癌細胞與毒殺的能力。部分患者可獲長期緩解,甚至可以達到根治的可能性。

關鍵差異在於CAR-T結合「專一性識別」與「主動攻擊」雙重機制,且改造後的T細胞具長期存活潛力,可能形成免疫記憶。事實上, CAR-T治療前給予低劑量化療(稱為:淋巴清除化療)或電療,可以增強CAR-T的效果。

二、適應症範圍的對比

世上應該沒有一種藥物可以治療所有的癌症,因為這些癌症藥物適應症之取得,都是透過嚴謹的臨床試驗驗證,在這樣的實證基礎上,醫師才會有足夠的信心治療病患。

CAR-T這一大類的藥物目前核准於血液腫瘤,如:B細胞急性淋巴性白血病(B-ALL)、瀰漫性大B細胞淋巴癌(DLBCL),多發性骨髓癌(MM)等。對實體癌(如:腦瘤、腸胃道癌症、肺癌等)仍處於試驗階段,未臻成熟。

其他療法適用性:

- 化療/電療:幾乎所有癌症種類都可以找到相對應的化療藥物,涵蓋範圍極廣,但對轉移性或晚期腫瘤效果不一;再者,大多數情況下可能需要多種化療藥物併用以強化效果,但也可能付出副作用增加的代價。電療可以控制局部腫瘤或緩解症狀(如:骨頭疼痛),但對於全身瀰漫性腫瘤幫助較有限。一般而言,此類治療成本較低且可立即施予,但療效天花板是其瓶頸。

- 標靶抗體治療/小分子藥物:能適用此類藥物的首要前提是: 癌細胞具備此特定標靶,也就是藥物能對抗的特定標靶或基因突變(如:EGFR突變在肺癌的角色),適用族群難以推廣到每一位病人。標靶抗體大多以針劑方式血管施打或皮下注射,小分子藥物則多數為口服,便利性高。在某些疾病,可與化療藥物併用增強療效。

- 免疫檢查點抑制劑:在PD-L1高表現的黑色素瘤、肺癌、腎臟癌等多種實體癌效果顯著,但血液腫瘤反應率反而偏低。在某些疾病,可以併用雙標靶藥物、或是與化療藥物併用以增強療效。

CAR-T在血液腫瘤的突破性療效,使其成為化療/標靶失效後的極重要選項,如果病患的疾病具有適當靶點,應該慎重考慮,儘早使用。

三、副作用特性

CAR-T主要風險為:

- 細胞激素釋放症候群(CRS):發生率40-90%,嚴重時需以Tocilizumab藥物解毒控制。

- 神經毒性:如意識混亂、抽搐,多數可逆。CAR-T副作用雖劇烈,但延續時間較短,如果能早期介入通常即可有效控制,大多數屬於「頭過身就過」的反應。

其他療法副作用表現迥異:

- 化療:骨髓抑制(表現為:白血球下降、貧血、血小板偏低)、黏膜炎(口腔或腸胃道)、噁心、嘔吐、拉肚子、脫髮等全身性毒性都算相對常見,感染風險也略高。

- 免疫檢查點抑制劑:可能導致類似自體免疫疾病的反應(如:腸炎、肺炎、甲狀腺炎、皮膚炎等)。

- 標靶藥物:不同的標靶藥物表現不盡相同,某些藥物較容易導致皮疹、高血壓等。抗體類的藥物過敏反應比率也會高一些。

總結

在病患可以耐受的副作用下,併用多種藥物以追求最卓越的療效,是醫師的首要考量。因此,我們無須拘泥於誰取代誰,也不必拘泥於魚與熊掌不可兼得的想法,反而是如何整合這些療法的優點,彼此截長補短,讓病人受益才是終極的目標。

因此,CAR-T的定位正從「單一療法」逐步轉向「綜合治療核心」,不以單兵作戰的方式迎戰腫瘤:

- 聯合免疫檢查點抑制劑:克服腫瘤微環境抑制,如分泌PD-1抗體的CAR-T設計。

- 搭配放射線治療:利用電療釋放腫瘤抗原,突顯CAR-T標的性,藉以清除腫瘤。

- 雙靶點CAR-T:針對抗原逃逸問題,同時攻擊兩種以上的腫瘤標記。

CAR-T療法在血液腫瘤的突破性療效,重新定義了「難治型癌症」的治療可能。儘管仍有挑戰,我們相信隨著技術演進與併用策略發展,CAR-T必然會在癌症治療領域巍巍前進,扮演癌症治療生態系中的關鍵地位。